图:电影《攀登者》同名文学剧本

一九六〇年五月二十五日凌晨,珠穆朗玛峰顶,借助微弱的星光和雪光,中国登山队员王富洲摸索着掏出一本笔记本,在上面写道:“王富洲等三人征服了珠峰。一九六〇年五月二十五日四时二十分”。遗憾的是,由于是“暗夜行军”,王富洲等未能拍下人类历史上首次从北坡登顶珠峰的影像资料。

十五年后的一九七五年五月二十七日十四时三十分,中国登山队的“九勇士”再次从珠峰北坡成功登顶,在珠峰顶无氧环境下工作、停留七十分钟。通过登山队员的精确测量,珠峰有了8848.13米的“标准身高”,并得到世界登山界和科学界的承认与引用。\大公报记者 向 芸 文、图

今年国庆期间,根据中国登山队这两次登顶珠峰的历史事实改编的电影《攀登者》热映,同名文学剧本也由人民文学出版社出版。该片编剧、四川省作协主席阿来近日接受大公报记者专访时表示:“我写攀登者就是写精神,写中国人为什么一定要去攀登珠峰。正是人的意志、国家的意志,让登顶珠峰这件在当年看来几乎不可能的事情最后变为可能。”

两次登顶具有双重意义

“春天来到。在南亚次大陆过冬的蓑羽鹤飞行向北回返青藏高原的路线上。它们排开整齐有序的阵形在连绵起伏的喜马拉雅山区的雪峰之上飞翔。在它们前方,喜马拉雅山脉的最高峰珠穆朗玛巍然耸立,横亘在天际线上。”在《攀登者》原作中,阿来就这样让珠穆朗玛峰随着一群候鸟的飞翔,闯入了读者的视野。

作为喜马拉雅山脉的主峰,巍峨陡险的珠穆朗玛峰位于中国与尼泊尔的交界处,被世人称为与人迹罕至的南极、北极同列的“第三极”,尤其是其北坡,难以想像的极度严寒,特大的高空风,巨大的冰崩、雪崩和峥嵘的岩壁,都对登山者存在着极大的威胁。从一九二一至一九三八年,外国登山队尝试从珠峰北坡攀登了七次,均以失败告终。

在阿来看来,中国登山队一九六〇年和一九七五年的两次登顶,具有“双重意义”,而这正是激发他关注攀登珠峰这一题材的重要原因。“当年中国在西藏边界上与周边地区都有主张,但大家坐下来谈判时,别人拿出详细的地图及气候、地理等各种资料,我们却只有一个说法,都没有对珠峰的科学认知。”阿来说,正是在这样复杂的社会背景下,尽管当时国家极其困难,很多人饭都吃不饱,西藏还在平叛,却依然有了两次登顶珠峰的壮举。

阿来认为,上世纪六、七十年代登顶珠峰的意义,既在于提倡体育精神,更在于中国主权:“因为体育是国家精神的张扬,就像上世纪八十年代我们需要女排精神一样。同时,这也是我们首次用科学的方式对待山川河流,对珠峰地区的地理材料、气象材料等进行全面的科学考察,跟今天登山作为户外体育运动是完全是不同的。”

与登顶珠峰亲历者长谈

阿来笑称,对《攀登者》的创作,并不是意料中的安排。“我读过斯坦因、伯希和、普尔热瓦尔斯基等探险家的作品,心里有一个大问号不断出现:为什么西方探险家到中国探险如入无人之境?中国的探险家在哪里?”

一方面是西方探险家以科学、专业、理性的方式展开各种探险,另一方面是中国人对周边环境、国土情况缺乏探索精神和科学认知,这两种情感的交织和反差,给阿来带来极大的刺激。“后来终于看到中国人登顶珠峰,我就想着一定要去看看这些登过珠峰的人。”

从二〇一四年开始,阿来先后见到了一九六〇年登顶珠峰的王富洲、屈银华、刘连满、贡布,一九七五年的中国登山队副队长、世界上第一个从北坡登上珠峰的女性潘多,以及当年登顶的几十位亲历者和西藏登山学校的登山者。

在《攀登者》原作里,阿来用了文学的典型化方式,把很多人的经历往几个角色身上集中,对两段登山史进行了交错闪回。“没有任何一个人是百分之百地按照原来他们那个样子写的。”

“虽然只有三个人登顶了,我还是叫他们‘六〇登顶四人组’。如果不是刘连满搭人梯,把屈银华扛上第二台阶,那次登顶是很难成功的。”回忆起当年的采访,阿来的语调缓慢下来,还会不时沉默几秒。“第二台阶大概有五到七米高,刘连满把他拱了上去。登山靴底有铁钉,屈银华就把鞋子脱了,踩到刘连满肩膀爬上去。”

“我经常跟当年登山队的队员握手,一开始会一惊,后来我有点习惯了。”阿来边说边用手比画,“当年一伸手,手里很可能是空的。王富洲截了两个指头,刘连满只有半截手掌;屈银华的手倒是好的,但当年脚在山上暴露十多分钟,代价就是半个脚掌没了,全是在山上冻坏的。”

这样的细节,阿来在《攀登者》原作中这样呈现:“曲松林有些自嘲地看看自己的右脚,那只鞋子因为常年有半截空着,前部明显地瘪下去了……”

“只有贡布年轻时身体好,没留下伤,到现在都还很好。”阿来说,就在采访后一年多时间里,潘多、王富洲、屈银华、刘连满都相继去世。“一九六〇年登顶珠峰的队员里,就只有贡布了。”

其实在见他们之前,阿来已经通过史料、新闻报道、旁人回忆等,熟知了其故事,“但我还是想见一见他们,看看他们的音容笑貌、语言方式和习惯性格,这样可以让文字中每个人都不一样,也更生动。”

为了更好地体验登高,阿来甚至还背起行囊,自己去了珠峰。“我是二〇一四年冬天去的,站在海拔五千二百米的大本营看珠峰时,并不会觉得山顶有多高。我当时还有个‘幻觉’,说不定哪天就登上去了。”

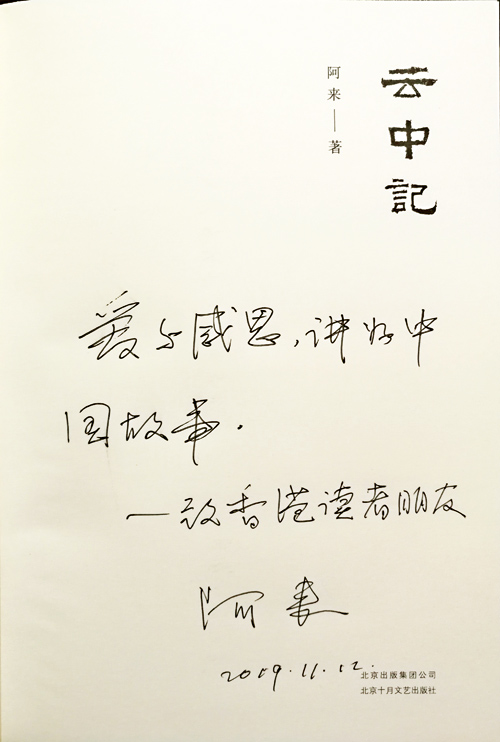

图:在以汶川大地震为主题的长篇小说《云中记》上,阿来为香港读者朋友题写“爱与感恩,讲好中国故事”

两周完成剧本创作

尽管出生在藏区,从二十多岁就开始登山,但真正开始攀登珠峰时,阿来才知道并不是那么容易。“几步一喘、胸口发闷、头疼想吐,走了七、八个小时,才爬了六百米,而且晚上睡不着觉,大概就刚到雪线,接近六千米的地方。”

正是因为大量素材的积累和切身的体验,阿来在二〇一八年国庆节前接到了剧本创作邀约,并很快完成了万字提纲。

当时给他的时间很短,加上预先已经安排了访问,阿来创作基本都是在路上。“我在阿尔及利亚访问,刚好有时差,凌晨三点醒来后就赶紧开始写,九点开始正常访问,只用了不到两周就完成。”

在《攀登者》的最后一页,阿来记下了这两个时间:“二〇一八年十月二十日晚上十点起笔于青藏高原仙乃日、央迈勇和夏洛多杰三座雪山下;二〇一八年十一月二日早晨六时成稿于阿尔及尔。”

阿来坦言,他此前并没有想过要写登山题材的作品,只是想去了解登山、了解登山的人,了解过去和现在的人攀登珠峰到底是为了什么。“登峰是用身体去感触自然界的伟大,感触自己人格与意志的升华。攀登的过程既是认知自然、征服自然的过程,更是自我意识觉醒、提升、加强和建立的过程,要接受身体与意志双重极限的考验。”

阿来此前曾拒绝了多次编写剧本的邀请,在他看来,剧本创作与文学创作有较大区别。“小说可以有很多心理描写,而电影只能让演员用动作、语言、表情来表达内心活动,会妨碍创作。同时,剧本创作难免会有更复杂的考量,要考虑投资方、制片方、导演组等的想法,以及拍摄过程中的变化。”

阿来认为,演员的选定和角色的分配,也会对创作产生一些影响。“每个演员都有自己的特点,你会考虑,这个人物他能不能演成这样,这些话由他说出来是不是合适,有时会失去创作中的自由和乐趣。”

尽管创作时会有一些“束缚感”,但阿来认为自己向读者表达了大部分想表达的内容。他听过的故事、见过的登山者,以及自己攀登时的真实可感的感受,都成了《攀登者》中的脉络和素材。“书中很多细节都是真实的,各种登山经验、技巧和登山工具的使用也有涉及。”

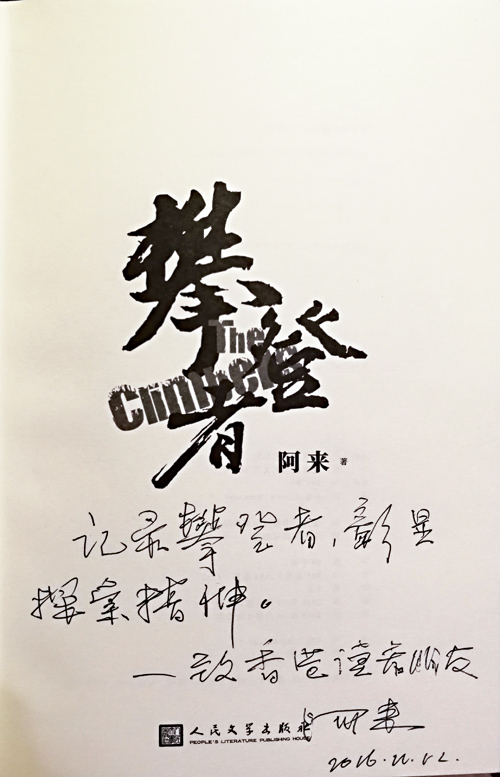

图:阿来致香港读者朋友“记录攀登者,彰显探索精神”

宜将眼光放得更广阔

阿来有个习惯,完成每一部作品后都不会再看,对《攀登者》也是如此。“不会去看电影,文字改定后也不会再看。老往回看干什么,艺术创作需要往前走。写完一个东西后需要的是不断忘记它,只有忘记才能进入下一个创作。”

但他会回到书写的地方再走一遍。“创作《攀登者》前,我原本是打算到《云中记》里书写的地方去走一走的。”

“我相信,在阿来那里,写作是一件有神性的事情,一切听凭机缘的发生,机缘到来时,故事自然会从某个人的意识中探出头来,在世间流传。”中国作家协会主席铁凝曾这样形容阿来的写作。

在阿来看来,不管是自然也好,生命也好,都充满一种自然神性。“地球四十六亿年来的不断运动,造就了大海、高山、陆地、平川,珠穆朗玛峰也是在这个过程中沧海变高山。人就是在种种变迁、灾难和限制下,不断进化、不断抗争,才成为了人。这种不屈的抗争精神就是人的属性。”

阿来认为,每个作家出生成长的地方,既是最熟悉的,也是永远有情感联系的,往往成为其书写最多的地方。“香港作家熟悉、书写香港,但香港面积有限,香港作家是不是能建立一个更广阔的眼光,书写熟悉的地方,关注人类普遍性的东西。”

除了到各地游历体验生活,阿来还会通过阅读来积累经验。“读书是不断解决各种认知问题的过程,在不同的生命阶段,我们可以通过阅读解决一些普遍性问题的困惑。从写作上来讲,作家在不同阶段也会遇到不同的技术性、认知性问题,我不断阅读、揣摩,当问题解决后就需要离开。写作总是不断亲近、又不断离开的过程,而这个过程才能证明你在不断进步。”

话你知

图:阿来接受大公报记者专访

阿来,藏族,作家,四川省作协主席,曾任《科幻世界》杂志主编、总编及社长。

一九八二年开始诗歌创作,八十年代中后期转向小说创作。二〇〇〇年,第一部长篇小说《尘埃落定》获第五届茅盾文学奖,成为茅盾文学奖史上最年轻获奖者,也是该奖项首位得奖藏族作家。二〇一八年,作品《蘑菇圈》获第七届鲁迅文学奖中篇小说奖,成为四川文学史上首位获得茅盾奖、鲁迅奖的“双冠王”。

同时,他还有以汶川大地震为主题的长篇小说《云中记》,以及诗集《梭磨河》,小说集《旧年的血迹》、《月光下的银匠》、《遥远的温泉》,小说《空山》、《格萨尔王》、《瞻对》,散文《大地的阶梯》等作品。

扫描二维码,观看更多阿来专访视频