2015年7月期《美国灵长类学杂志》(American Journal of Primatology)的封面照片是一只看上去并不特别出众的猴子。是的,就像你想的那样,别说登上封面,就算在这本灵长类权威研究杂志上发表论文都没有那么简单,这只看似普通的猴子有它独特的地方,它就是我们在西藏墨脱县发现的猕猴属新种——白颊猕猴。

坎坷的发现历程

位于西藏东南部雅鲁藏布江大峡谷地区的墨脱县,曾经作为中国最后一个不通公路的县而著称于世。这一带有着极高的降水量,这造就了一个丰饶的生态系统,同时,这里也是世界上地形最崎岖的地区,雪山高耸,峡谷深切,这又使得物种非常容易产生隔离分化。这些对于物种多样性而言得天独厚的气候、地理条件却阻碍着人类探索的脚步,我们对这里知之甚少,哪怕最近开通了公路,对这里的了解也并没有加深多少。

正是藏东南的这种神秘,让我从中学时代起就一直关注那里。终于,我还是抑制不住这好奇心,在2012年9月正式踏上了前往墨脱的第一次考察之旅。

我在墨脱考察期间的留影。

我在墨脱考察期间的留影。

初次考察的目的地是墨脱东南部无人区深处的贡堆神山。没想到的是,当我翻越海拔4600米的缩瓦卡山口进入到墨脱县境内的第二天,就遇到了一群奇怪的猕猴。发现我们之后,小径右侧森林中的一群大约十来只猴开始逃离,它们在树上强有力地跳跃着,朝着支巴弄巴河谷深处逃跑,同时发出高亢而尖锐的警叫声,入耳难忘。这群猕猴正是三年后描述的白颊猕猴,而正是这独特的叫声,经过与熊猴的叫声进行对比声谱分析后,为白颊猕猴种的地位提供了重要佐证。事实上,这种独特的叫声几乎可以认定为这种猴子的识别标志之一,此后两年的墨脱考察中,我每次都是先听到这叫声,再根据叫声追踪到白颊猕猴。之所以白颊猕猴如此怕人,远远见到人便发出警报声,是因为墨脱县的森林一直被高强度的狩猎所困扰,直到最近才稍有改善。

有趣的是,这次考察中我进入墨脱境内见到的第一种兽类是新种白颊猕猴,此后第三天,见到的我进入墨脱后的第一条蛇竟然也是从未在中国记录过的坎氏晨蛇——由此可见我们对这一带的未知程度。当时,各种新发现与壮美的风景所带来的新奇感很快掩盖了我对这一奇怪猕猴叫声的好奇,直到2013年的另一次墨脱考察。

2013年10月,应影像生物调查所(IBE)与西藏林业调查规划研究院的邀请,我参加了西藏野生动物二次调查墨脱部分的野外工作。这次的调查目标主要是大型兽类,我们采用红外自动相机作为主要调查工具——调查的难点在于如何有效把30台红外相机布置在丛林深处的动物必经之路上,尤其是在时间有限的情况下,而且十月的墨脱雨季尚未结束,丛林一如既往的潮湿,塌方和泥石流的威胁仍在。

由于有着2012年墨脱无人区探险的经历,我被认定为执行这一任务的不二人选,而这正是我所期待的。看着墨脱地图上的大片空白,这感觉就像是一份刚烤好的还未切开的Pizza摆在我面前。我强行咽下口水,在地图上圈出了江东岸最大的那一片空白——金珠藏布江的主源岗日嘎布藏布。

这是一块没有任何资料的地区,以前外界甚至不知道这里有这条大河,而把另一条小支流误认为是金珠藏布江的主源。这里的大河未经勘探,雪山没有名称,甚至连猎人的传说也寥寥无几,唯一的参考资料来自卫星地图。这里是之前多次墨脱考察所遗忘的角落,但她的面积如此之大。这里完全无人涉足的区域面积达600平方公里,几乎足以供养一个老虎家庭。看着河谷内大片平坦的常绿阔叶林,我预感到这里应该会有意想不到的收获。

风景优美的金珠藏布江流域有着高耸的雪山与茂密的森林,这里也许是中国野生动物最后一片伊甸园。

风景优美的金珠藏布江流域有着高耸的雪山与茂密的森林,这里也许是中国野生动物最后一片伊甸园。

但预感不到的是,看似平坦的河谷地带其实隐藏着难以想象的艰辛。从格当乡出发前,考察队友们前来为我和向导送行,并约定好,第四天的下午,无论如何要回到这里。我和三位藏族向导沿着金珠藏布江边的小路逆流而上,很快就消失在浓密的森林里。渡过支流金珠曲的铁索桥后,道路完全消失,只能披荆斩棘缓慢推进。一会儿在咆哮的江边乱石上跳跃前行,一会儿又从沟壑上方的倒树攀援而过,不时爬上松散的塌方河岸,又要小心不经意间滑进乱石铺就的天然陷阱。一天走下来 ,极为耗费体力,前进速度远远不如计划快。偏偏天公不作美,望着飘洒的雨丝和阴云密布的峡谷深处,我们沮丧到了极点,就这种速度,要想达到预定的放红外相机地点是不可能的了,但为了尽可能多地勘察这里的未知世界,我们咬着牙踩着江边湿滑的石头,继续往山谷深处挺进。钻过一些被雷劈倒的胸径达2米的巨大的乔松,终于在第二天的傍晚时分达到了岗日嘎布藏布与朗丘弄巴的交汇点,一处从未被扰动过的原始森林,并在此扎营下来。

所幸的是,路上并不单调,这里仍堪称最后的伊甸园,一路只要是沙质和泥质的地面,都能看到各种野生动物的脚印。最多的是麂,这一带至少有两种麂,中高海拔数量较多的是贡山麂,中低海拔则是赤麂的天下。江边则常常见到鬣羚与赤斑羚下来喝水的脚印,看来它们在这一带还保存着不错的种群。在一处拐弯的江边,一只美丽的赤斑羚从高处的山崖上俯瞰着我们这群不速之客,山崖被盛开的杜鹃花点缀,好一幅唯美的画面——没过多久,这只满足了好奇心的赤斑羚便沿着悬崖上被它踩出来的小道,消失在上方的丛林里了。我原以为会遇上这一带的代表性动物不丹羚牛,这种危险巨兽的亲戚们在其它地区已发生多次伤人事件,我可不想在这种地方与它来个狭路相逢,还好向导的话打消了我的顾虑,“这个季节它们还在山上,只有在冬天最冷的时候才会出现在河谷里”。沿江而上时,我们多次听到初进墨脱时听到过的白颊猕猴的叫声,只是一直没能见到这种猴子的真身。

赤斑羚在岗日嘎布藏布河谷深处好奇地注视着我们这群不速之客,粉色的杜鹃开满了整面山崖。

赤斑羚在岗日嘎布藏布河谷深处好奇地注视着我们这群不速之客,粉色的杜鹃开满了整面山崖。

营地附近的这片原始森林,是我见过最好的亚热带常绿阔叶林了。然而时间紧迫,必须在天黑之前设置好这一片区的红外相机。我和向导一头钻进这片从未被扰动过的森林,直径两三米的巨树比比皆是,纵横交错的树枝遮蔽了天空,透过丝丝空隙,可以看到最高处的树叶在水雾里若隐若现,一些巨树的树干张开了巨大的黑洞,像是随时能把人吞没,我总是担心从洞里窜出一只黑熊来。而苔藓植物则覆盖了从地面到树干再到树枝上的每一寸表面,并拼命往空气中延伸。在这种森林里,我充满了敬畏之心,每走一步都会小心翼翼。

事实上我们的担心并不是没有道理的,这片林子的黑熊密度极高。丛林里到处是熊钻过的痕迹,酷似“野人”脚印的黑熊足迹随处可见,相隔不远就能见到一堆堆熊的粪便。在一棵巨大的青冈树下,地面上一片狼藉,分不清哪些是猴子吃的,哪些是野猪吃的,哪些是熊吃的,大树根部见到一个树叶铺成的“窝”,一摸竟然还是热的。向导再也憋不住了,终于抛弃了我不要出声的奇葩要求(不出声才能见到野生动物)开始大声说起话来,我知道他的目的是不想遇到黑熊,避免有不必要的麻烦,其实我又何尝不是这么想。

向导正在检查树洞。

向导正在检查树洞。

有些麻烦是能够避免的,但有些麻烦却是无法避免的。野生动物多的地方,自然吸血的蚂蟥与蜱虫也多。虽然在来墨脱之前,我就知道格当是墨脱最著名的蚂蟥之乡,但还是没想到会多到这种地步。很快我的脚上与身上爬满了成百上千的蚂蟥,摘也摘不完。

天色渐晚,最终我在这片原始森林里选了三处有代表性的地点各放置了红外相机:一台在一棵布满挂爪的枯树旁,一台在山坡附近的倒木兽道旁,还有一台则正对着一棵倒木造成的林中空地——那里是这片林子里唯一能晒到太阳的地方。

回到营地后花了一个小时才清理完身上的蚂蟥,与向导三人围着温暖的火堆烤着早已湿透的衣服和鞋子。向导丢给我一个烤土豆,我边剥滚烫烤土豆皮边和向导拉开了话闸子。营地的夜晚出奇的安静,只有永恒的朗丘弄巴的潺潺水流声和微弱的虫鸣,我们聊起了格当乡的过去,聊到了他的遇虎经历和原始森林,聊到了这里即将面临的水电大开发。想着明天就要往回走了,时间虽然短暂,但这里壮丽的森林与丰富的野生动物已经给我留下深刻印象。

篝火渐渐小了,我钻进帐篷打算享受人类文明带来的稍许安逸,可就在准备钻进睡袋的那一刻,意想不到的事情发生了。例行检查全身的时候,我发现一只硬蜱正叮咬在我的阴茎上,身体的一半已经钻进包皮里。我心头泛起一阵慌乱,但很快就冷静了下来。我迅速从旁边背包里取出IBE的野外通配小红包——因为我记得里面有剪刀,绷带,还有创可贴和消炎药。我是一个比较保守的人,遇上这种事,也就不好意思请人帮忙了,我把手电塞进嘴里,在蜱虫身上倒了消炎药水,了解蜱虫的人都知道,想要这家伙自己退出来是不可能的,我只好一只手拉着硬蜱,另一只手拿剪刀,连蜱带皮一起剪了下来。剪完后看了下伤口,还好,擦完血渍后确认蜱虫口器没有残留,撒上药包上创可贴。舒了一口气,熄灭手电后我躺在睡袋里,感受着帐篷外面无边黑夜的力量。一阵急雨袭来,噼里啪啦地拍打着帐篷,想着不久前坐在舒适的办公室忙项目的情景,想起默默为我付出的老婆,终于,下体的疼痛与飞舞着的思绪敌不过满满一天的困意,在急雨激流声中,我睡着了。

睡觉前的例行工作,就是清理塞满鞋子里的大小蚂蝗。

睡觉前的例行工作,就是清理塞满鞋子里的大小蚂蝗。

丛林娇子白颊猕猴

在出发后的第四天,我如约在傍晚时分回到了格当乡。鉴于格当一带丰富的野生动物活动痕迹,我临时决定在这再增加一个考察点:位于金珠藏布中下游交界处的美玉隆巴,也就是在这里,我第一次见到了久闻其声不见其形的白颊猕猴。那天上午,我和向导从美玉隆巴沟口准备往丛林深处挺进时,突然向导一把拉住我,指着脚下山谷里的河边上的一群猴子让我看,一群大约七八只猴子正在河边嬉戏休息。它们起初并没有发现我,我们这才能得以观察它们的行为。

一只体型最大,猴王模样的大公猴威武地穿过猴群,坐在一旁休息。两只青年猕猴在旁边开始交配,奇怪的是雄性并不是猴王。包括猴王在内的其它猴子端坐注视着这一似乎难得的交配表演。最后不可思议的是,那只雄性体外射精在手上并吃掉了它自己的精液。

这一切都被我的相机记录了下来,不久后,猴王发现了我正在山坡上拍摄它们,再次发出那种熟悉的尖锐高亢的警报声,并迅速消失在了森林里。正是这次拍摄到了白颊猕猴的全貌让我开始思考这些猴子的分类地位,我很奇怪为何所有这些猴子脸颊上都有明显的灰白色毛发,而我所知道的猕猴、熊猴都没有这一特征。

美玉隆巴河边第一次见到白颊猕猴时的场景。

美玉隆巴河边第一次见到白颊猕猴时的场景。

半年后,2014年4月,我收回了墨脱县所有设置在野外的红外相机,虽然丢失了好几台,但收获之大让仍让我兴奋不已。照片中我们总共收获了将近四十种兽类,这样的成果在国内的科考史上是绝无仅有的,唯一的遗憾是没能拍摄到期待已久的孟加拉虎。同样,具有更高经济价值的麝也没有拍到,由此可见这一带仍没能逃过被猎人洗劫的命运。有趣的是,白颊猕猴的照片与视频都非常丰富,为我们后续的研究提供了丰富的素材。

看了这些成果后,我对这种奇怪的猕猴开始有了较为全面的认识,并猜测它们可能是一个新种。为了搞清楚这些猴子的分类地位,我当时还收集了一包新鲜的猴子粪便。好不容易说服机场安检带回深圳家里,可惜在当时没有找到合适的研究合作伙伴。一方面是因为时间放太久,一方面因为保存不当,这包粪便最终失去了研究价值,被我抛弃了。

右1这只成年公猴被指定为白颊猕猴正模。难得的是,这只骄傲的猴王在镜头前展露了它的阴茎形态。

右1这只成年公猴被指定为白颊猕猴正模。难得的是,这只骄傲的猴王在镜头前展露了它的阴茎形态。

直到2014年12月,经我的好友,北京师范大学的冯立民博士介绍,大理大学的著名灵长类研究专家范朋飞教授和西南林学院的科研人员赵超也在藏东南地区拍到了一种奇怪的猕猴,并且很可能正是我所大量拍摄的这一种。于是,我迅速与范朋飞教授以及赵超取得了联系,并且交换了各自手上关于这种猕猴的资料,经过我们三人详细的对比研究,并综合了中国灵长类协会专家组各位老师的意见,一致认定这种猕猴是未被科学界所认识的一个全新物种,最终,我和范朋飞教授商定,正式给这一猕猴属新物种定名为白颊猕猴,学名Macaca leucogenys。

通过与范教授的沟通得知,国际动物命名法第73.1.4条允许以照片作为标本来描述新物种。尤其是在灵长类研究学界,绝大多数灵长类已处于濒危状态,因为研究需要而去猎杀一个个体显然是不符合国际灵长类研究界的伦理要求的。2004年的达旺猴与2005年的非洲高山白眉猴也是在没有采集标本的情况下发表的。相对于这两种数量有限的照片证据而言,我的红外照片提供了更多的细节,从而允许我们全面描述这个物种。

这里有必要提到的一个插曲是:在与印度人交流的过程当中,当我们提供了重要分类证据——白颊猕猴的雄性生殖器照片时,印度研究人员就再也没有回复过我们。考虑到他们可能也注意到了白颊猕猴的不同之处,而且这种猴子极有可能也出现在受印度控制的东喜马拉雅地区,我们加快了论文的撰写步伐——不久之前中国人曾错失了达旺猴与缅甸金丝猴的描述,我们不想再次与白颊猕猴擦肩而过。最终,我们的论文得以顺利的发表,不想还登上了封面。

白颊猕猴的典型“白颊”。

白颊猕猴的典型“白颊”。

虽然最新的分子生物学研究已经证实了白颊猕猴确实是一个独立的物种(待发表数据),但还是有必要在这里介绍一下白颊猕猴在形态上的不同之处。这种猴子最大的特征是拥有丰满的颈部毛发与长长的脸部胡须,成年个体这些毛发构建成一个圆而丰满的脸部形态,脸颊部位通常是灰白色的,与周围毛发形成明显色差,这也是我们定名白颊猕猴的主要原因,随着年龄的增大,头部白毛会越来越多,到老年后整个头部都会变成白色。吻部通常是黑色或者接近黑色的,这一特征也是随着年龄的增大越来越明显,背部毛发通常是黑棕色或棕黄色,腹部毛发通常是白色或灰白色,与背部形成明显的色差。白颊猕猴拥有一条长度适中的尾巴,通常成年个体尾根部位较粗而尾尖部位较细,尾巴相对少毛,部分个体尾尖弯曲。

老年个体的白颊猕猴头部毛发会变得全白。正是这张照片,登上了《美国灵长类学杂志》的封面。

老年个体的白颊猕猴头部毛发会变得全白。正是这张照片,登上了《美国灵长类学杂志》的封面。

在尾巴长度上与白颊猕猴能产生混淆的只有熊猴东部亚种与达旺猴,熊猴东部亚种与白颊猕猴的区别在于熊猴脸部仅下巴部位有胡须,构建的是V字形脸型,熊猴脖子上无长毛,而白颊猕猴脸部与脖子上的毛发长而浓密,构建的是圆形脸。达旺猴则脸部没有胡须,脖子上也没有长而浓密的毛发,背腹颜色相对均匀。白颊猕猴的脸部形态极易与藏酋猴混淆,但是它们有三个明显的区别:1. 白颊猕猴脸颊部白毛通常较有规律,从两鬓延伸到耳朵,而藏酋猴脸部的白色毛发通常杂乱无规律;2. 白颊猕猴脖子部位毛发长而浓密,像是带了个围脖,而藏酋猴则仅脸部毛发长,脖子部位毛发相对要短,脸部长毛区显得薄。3. 白颊猕猴尾巴适中,而藏酋猴尾巴极短。

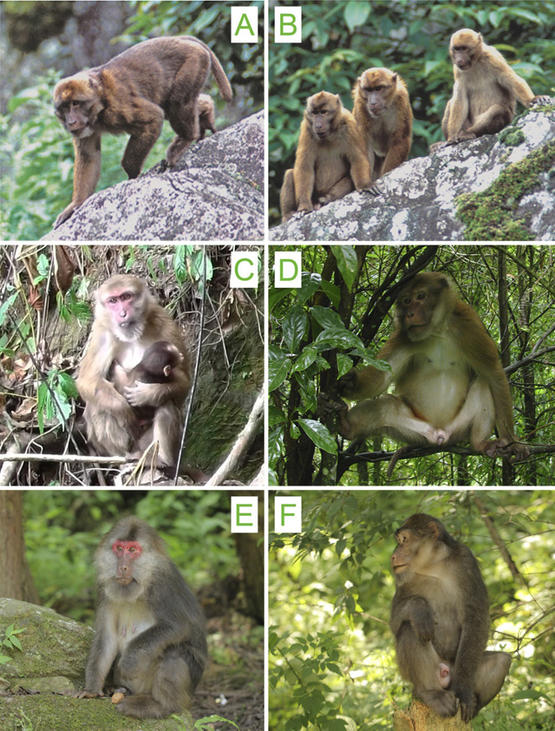

与白颊猕猴类似的几种猕猴:A、B为达旺猴,它们的脸部没有胡须,脖子上也没有长而浓密的毛发,背腹颜色相对均匀;C、D为熊猴东部亚种,它们与白颊猕猴的区别在于熊猴脸部仅下巴部位有胡须,构建的是V字形脸型,脖子上无长毛,腹部毛少;E、F为藏酋猴,它们的脸部毛发长,但脖子部位毛发相对要短,脸部长毛区显得薄,脸部白毛无规律。

与白颊猕猴类似的几种猕猴:A、B为达旺猴,它们的脸部没有胡须,脖子上也没有长而浓密的毛发,背腹颜色相对均匀;C、D为熊猴东部亚种,它们与白颊猕猴的区别在于熊猴脸部仅下巴部位有胡须,构建的是V字形脸型,脖子上无长毛,腹部毛少;E、F为藏酋猴,它们的脸部毛发长,但脖子部位毛发相对要短,脸部长毛区显得薄,脸部白毛无规律。

水电建设或威胁新物种的生存

在墨脱,四周雪山融化的水一部分水留在峡谷里循环,被海绵一样的森林吸收,绝大部分的水则随着雅鲁藏布江,冲出大峡谷,滋润着下游肥沃的阿萨姆平原和孟加拉广阔的水乡。这一带是世界上单位面积产水量最大的地区,藏语中“藏布”是江,“曲”是河,“隆巴”则是沟的意思。其实,这里所谓的“沟”与积水区面积和水量都无关,有的沟可能仅仅是我们一般理解中的那种小山沟,但有些沟的面积可能广阔达上千平方公里。这里“沟”的意思更应该理解成狭窄的山谷,在一些支流的沟口一带,强烈的流水切割让山峰夹屹,峡谷深切,但支流的中上游往往是一些被冰川推过的开阔平坦的谷地,三面被高山环绕,狭隘的沟口成为通往这些谷地的天堑,人类和他们的家畜很难通过这里。这种难以通行的“老虎嘴”间接地保护了平缓的山谷中上游,这些谷地也因此成了野生动物活动的乐园。白颊猕猴的模式产地岗日嘎布、格当乡的美玉隆巴、背崩乡的德阳沟都属于这样的伊甸园。

一百多年前,一些远在上千公里之外的康巴和门巴人,受到贡堆神山和佛之净土白马岗的感召,寻找传说中遥远的香巴拉,历尽艰辛来到这里定居,时至今日形成了这些山谷里仅有的数百人的定居点——格当乡。除此之外,一条条这样的隆巴,从热带延伸到寒带,规律地排列在东喜马拉雅山和墨脱北部的岗日嘎布山脉,形成了广阔的数千平方公里的无人区,除了当地的一些猎人,这里几乎被世界所遗忘。

墨脱河谷地带的热带亚热带常绿阔叶林是白颊猕猴的主要栖息地。

墨脱河谷地带的热带亚热带常绿阔叶林是白颊猕猴的主要栖息地。

然而让我担忧的是,在我们从白颊猕猴的模式产地岗日嘎布回来后的不到半年里,水电规划部门的考察队便进驻了这里,并在整个金珠藏布规划了超过十座水电站,其中一座水电站的坝址竟然与白颊猕猴模式个体的拍摄地完全重叠。而这样的规划,全然不顾这里是国家级自然保护区与地震极烈区的事实。

颇具讽刺性的一幕极有可能变成现实:在环保成为主旋律的大背景下,数十年来首次由中国人正式发表定名的灵长类新物种的模式产地,在发表后的几年内就因水电开发而不复存在。

事实上这并不是我的臆想。在雅鲁藏布江大峡谷地区,白颊猕猴主要栖息地热带亚热带常绿阔叶林往往以带状沿河谷中低海拔分布,而利益集团水电开发的主要位置正是在这些生物多样性最丰富的地区。在山高路陡的墨脱,修建公路看似一条线,其实破坏的是沿公路延伸的一整面山坡。一座水坝建成后,河谷两岸最好的森林可能被淹没。水电站的建设、运营过程中的人为干扰无时无刻不对包括白颊猕猴在内的各种野生动物产生威胁,原本虎啸猴鸣的山谷将变得机器轰鸣。

通往墨脱上三乡的公路横穿雅鲁藏布江大峡谷自然保护区,在这种陡峭的峡谷地带建设公路,破坏的往往是整面山坡的森林。

通往墨脱上三乡的公路横穿雅鲁藏布江大峡谷自然保护区,在这种陡峭的峡谷地带建设公路,破坏的往往是整面山坡的森林。

全球生物多样性最丰富的一片山地,中国最后的一片原始雨林,或将重蹈覆辙……(编辑:老猫)

参考文献

- Li C, Zhao C et Fan PF (2015) White-cheeked macaque (Macaca leucogenys): A new macaque species from Medog, southeastern Tibet. Am. J. Primatol. 77(7):753–766. doi:10.1002/ajp.22394