| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |

| 客服设为首页 |

|

首播: |

CCTV-1 |

12月18日 19:38 |

|

CCTV-新闻 |

12月18日 19:38 | |

|

重播: |

CCTV-新闻 |

12月19日 03:45 |

|

CCTV-新闻 |

12月19日 05:45 |

|

|

视频截图 |

|

|

视频截图 |

|

|

视频截图 |

央视网消息(焦点访谈):在日常生活中,我们经常会收到各种各样的推销信息、骚扰信息,甚至诈骗信息。对方不仅知道你的电话号码,而且知道你的姓名、性别、年龄等基本信息,甚至知道你的职业、学历、家庭住址。这些纯属个人隐私的信息,又是如何被泄露的?

频频骚扰 苦不堪言

江苏南京的何先生,一段时间以来几乎夜夜失眠头疼:他的手机每到凌晨一两点就会接到不同陌生人打来的恐吓电话,对他进行人身威胁。对方说他的手里有何先生的个人资料,甚至还有照片。更让何先生感到莫名恐惧的是,他的手机号还被陌生人实施了卫星定位。何先生告诉警方,每次接电话对方能说出他在哪个城市哪个区。

一个陌生人怎么会对自己的情况了如指掌?像何先生一样感到恐惧的还有昆明的宗师傅,不堪其扰的宗师傅也向警方报了案。

给宗师傅打电话的明明说是装修公司,推销装修业务,但是却准确无误地报出了宗师傅的多项个人重要信息。想到自己家庭的所有情况赤裸裸地展现在陌生人的面前,宗师傅不禁后怕起来。像宗师傅和何先生这样个人信息被泄露的情况其实并不是个案,家住上海的许先生刚刚升级当了爸爸,可他还没来得及体会当父亲的滋味,就被各种垃圾短信和骚扰电话搅得苦不堪言。

胎毛笔、奶粉、早教从宝宝呱呱落地那一刻起,新爸新妈的手机就被各种婴儿用品广告“精准打击”。不仅如此,对方甚至能够准确地报出你的姓名和家庭地址,有过这样经历的人都觉得莫名其妙。这些陌生人是怎么知道我们的这些信息呢?是谁泄露了这些信息呢?

明码标价 反复倒卖

南京警方破获了一起名叫“正万象”的调查公司案件,这家公司在互联网上大量从事贩卖个人信息的业务,幕后老板是一名姓邵的男子。警方调查发现,邵某贩卖的个人信息种类非常多,而且都是明码标价,一个户籍资料50元,一个车辆信息30元,一个宾馆住宿信息80元,一个手机号码资料100元,而且还可以根据客户的需求,随时对手机用户进行卫星定位。

五分钟就能对一个手机进行定位,而且在定位信息里,除了手机所处位置的详细地址,还配有准确的经纬度和卫星地图。像邵某这样的非法调查公司在全国许多城市都有注册。这个犯罪嫌疑人胡某,就是南京一家名叫“千里眼”调查公司的老板,“千里眼”调查公司最早开在常州,后来业务不断扩展又在南京开了分公司,主要从事婚外情调查和追债讨债业务。

在这两家公司的墙上记者看到,千里眼调查公司还是“中国民间调查行业联盟协会”的会员,经过查询我国合法的协会组织中并没有这个所谓的“中国民间调查行业联盟协会”,但是这本联盟内部的通讯录显示,全国参加这一协会的调查公司竟然多达数百家。而据警方介绍,这些遍布全国的调查公司正是个人信息的最大买家,他们大多以信息咨询进行工商注册。

据民警介绍,这些调查公司的工作程序,一般是先在网上购买被调查对象的基本信息,包括手机号码、家庭住址等。然后再根据手机号码,在网上购买手机用户的定位信息,最后再派出专门的调查员,根据定位信息提供的详细地址,再对被调查对象进行监视、跟踪。由此可见个人信息被泄露以后,一旦再被非法调查公司监视,一个公民确实已经毫无隐私可言。

据警方透露,他们查获的这些个人信息其实在互联网上早已经被倒卖了很多次,像这样一条个人信息从泄露到最后转到需要信息的公司或个人手中至少就要经历三层买卖关系:第一层由信息源头泄露到专门负责信息买卖的公司,再由这些公司在网上进行发布出售,最后再流入到需要信息的个人手中。有的公司为了扩大信息储备还会与其它公司进行信息互换,从需要信息的个人手中购买或交换信息。

监管不严 信息泄露

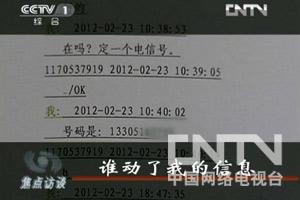

通过犯罪嫌疑人的聊天记录记者发现,在网络上贩卖最多的个人信息,除了电信部门的手机定位、通话记录,银行系统的个人信用报告也非常抢手,一份信用报告囊括了一个人的家庭住址、工作单位、联系方式、财产情况等等几乎所有的个人情况,这些本来连市民自身都很难拿到的信息,却在互联网上却被任意地叫卖。那么最初这些个人信息是谁泄露的呢?据犯罪嫌疑人交代,最初的公民个人信息他们也是在网上买来的,上家的具体身份他们并不清楚,但可以肯定的是,一般人根本不可能在五分钟之内对一个手机进行卫星定位。

由于有这么大一个购买信息的市场,一些掌握大量公民个人信息的公司和机构内部监管不严格,一些员工在利益驱动下可能会做出出卖公民信息的违法行为。不久前记者通过调查发现,竟然有人在网上贩卖网购的快递单号。当一份快递发出时,会有一张面单,记录着单号、发件人和收件人的姓名电话地址等信息。一般来说面单一式四份,发件人、收件人各一份,当地的快递营业厅一份,快递人员一份,如果管理不善,这些面单就成了泄露的隐患。

记者通过网上的售卖信息找到一个卖家,交涉中年轻人露出了马脚,原来他是一家快递公司的快递员。他告诉记者,只要记者有需求要多少信息就能提供多少信息。

而让记者更加感到担心的是,眼下这种私自贩卖快递信息的事情已经愈演愈烈。在网络上只要输入快递单几个关键字码,就立即可以检索出大量倒卖的信息,价格从2元到0.5元不等。对于泄露个人信息的乱象,单个案件的打击显然远远不够。只有从法律法规上进一步完善才能从根本上解决问题。

个人信息泄露现在呈现出渠道多、范围广、程度深的特点,并形成了隐秘的地下产业链。对于受害者不仅苦不堪言、不胜其扰,而且往往投诉无门。如何截断源头,打中要害,追查责任,堵住漏洞,斩断这条黑色产业链是当务之急。如何保护网络上的个人信息安全,焦点访谈将继续关注。